amazonでの購入はこちらから

本記事は、馬田隆明著『解像度を上げる』の書評です。

本書では、優秀な起業家が見ている『解像度が高い』世界を知ることができ、解像度を上がるためのコツを教えてくれるでしょう。

起業志望者、サラリーマンで課題を解決するのが苦手な方に読んで欲しい一冊となります。

こんな方におすすめ!

こんなお悩みを抱えている方にオススメです。

提案書作ったが、大事な何かが抜けている気がする

モヤモヤが晴れない

言いたいことはわかるが、説得力に欠けている気がする

課題の解決策はこの方法でいいのかわからない

こうした思考のことを「解像度が低い」といいます。

起業志望者、日々仕事を行う人々の中には、こうした思考を持ったことがあると思います。

本書を読んで解像度を上げるコツを知りましょう!

内容紹介

概要

本書の内容を簡潔に伝えると、著者がスタートアップの支援を行う中で見てきた優れた起業家の思考、行動のパターンをまとめた本となります。解像度を知り、解像度を上げる方法を教えてくれる内容となっております。

本の構成

本書は8章で構成されたものとなります。

第1章 解像度を上げる4つの視点

第2章 あなたの今の解像度を診断しよう

第3章 まず行動する・粘り強く取り組む・型を意識する

第4章 課題の解像度を上げる-「深さ」

第5章 課題の解像度を上げる-「広さ」「構造」「時間」

第6章 解決策の解像度を上げる-「深さ」「広さ」「構造」「時間」

第7章 実験して検証する

第8章 未来の解像度を上げる

今回は解像度についてと、解像度を上げるために必要なことを抜粋して説明します。

解像度とは

解像度とは、一般的に印刷、ディスプレイ、画像などに使われる言葉です。

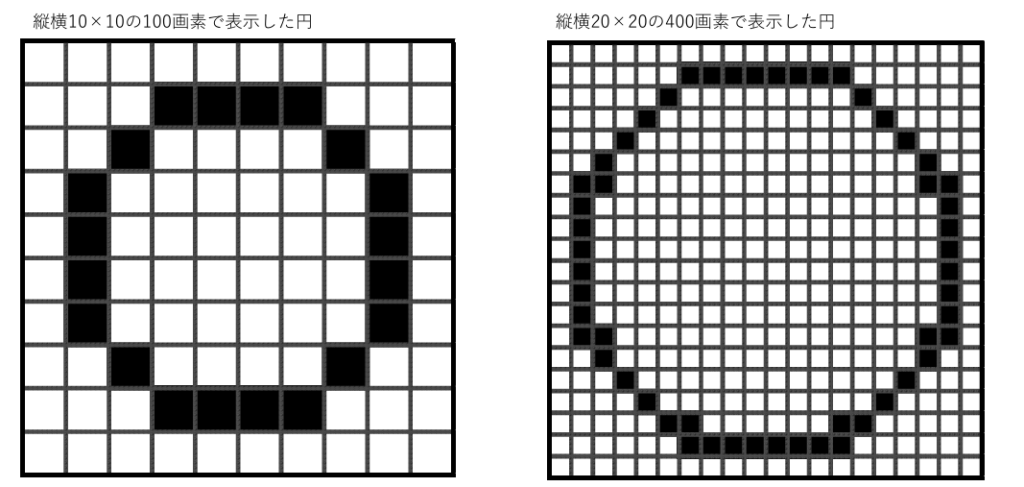

例えば、ディスプレイの画像は、1つ1つの画素に発色することで表示されています。

下図のように、縦横が10×10の100画素で表示した円と、縦横20×20の400画素で表示した円では、20×20の円のほうが丸みがあり、繊細であるように感じます。こうした状況を解像度が高いと表現します。

もともと解像度とはこのように使われていましたが、ビジネスでも使われるようになりました。

本書ではビジネスで使用する解像度について、以下のように説明してます。

文脈的には、物事への理解度や、物事を表現するときの繊細さ、思考の明晰さを、画像の粗さや精細さのビジュアルイメージを思想させながら示す言葉として用いるようです。

引用:解像度を上げるP17

💡 私は仕事をする中で、解像度という言葉を聞いたことがなかったので勉強になりました!

また、解像度が低い状態について以下のものがあります。

- 物事への理解が足りていない

- 議論がふわっとしており地に足がついていない

- 具体的な数字などがあげられていない

- 具体例が挙げられていない

- 言いたいことはわかるが説得力が弱い 等・・・

逆にいえば、解像度が高い人は、議論や思考もハッキリとしており、課題に対する理解が深い状態であるといえます。

解像度の高さを構成する4つの視点について、次で説明します。

解像度の高さを構成する4つの視点

職場で耳にしたことがある方もいるかもしれません。

「時間外が多いのは、若手社員への教育不足によるものだ(教育に問題がある)」

この問題に対し、何か対策してくださいと言われたら、あなたはどんな対策が出来ますか?

こうした漫然とした課題では、手順書の改善が必要なのか、新入社員研修などの教育システム全体を直せばよいのか、どういう解決策をとれば良いか分からず、行動に移せないと思います。

教育不足は、言葉の要素分解が不十分なため、解像度が低い、ぼんやりとした課題となります。

この課題に対して対策を考えることは、ぼんやりとした中での意思決定をしなければならなくなり、的を射た対策はできないでしょう。

ここで必要となるのが現状把握することです。

話しているうちに、「教育不足」とは、専門知識を知らない、システムの入力方法を知らない等、たくさんの選択肢がある中で、どうやら「システム入力方法を知らない」ことが要望であり、

特に「成果品の作成に必要となるAというシステムの操作(入力)及び、出力した成果品のチェックを若手社員の全員が出来るようになってほしい」という課題であることが分かりました。

こうした背景から、若手社員にヒアリングしたところ、システムAの操作及び出力した成果品のチェックが難しい理由について、以下の要因があることがわかりました。

- システムAの手順書がないため、操作方法がなんとなくしか分からない。

- 教育を受ける場がないため、教わった上司によって操作方法が違う場合がある。

この課題を解決するためには、以下の提案が出来ると思います。

- システムAに特化した手順書を作成し、周知する場を設ける

- 新規教育時にシステムAの操作方法を教育する時間を設ける

- バージョンアップにより操作方法の変更が生じた際は、再度教育の場を設ける

- 入力ができるようになって半年が経過したため、システムAから成果品を出力してチェックする方法を別途教育する

このように、解像度が高い状態では、課題に対して的を射た対策が行えます。

こうした解像度が高い状態について、以下の記載があります。

解像度が高さが何によって構成されているのかを考えたときに見えてきたものが、「深さ」「広さ」「構造」「時間」の4つの視点です。

引用:解像度が高いP19

「一つの事象を、深く、広く要素分解したうえで構造化し、その中でも特に重要なポイントが特定できている。さらに時間の影響を考慮している」

引用:解像度が高いP20

💡解像度が高い人は「深さ」、「広さ」、「構造」、「時間」の4つの視点を持っていることがわかりました!これらの視点について意識することがなかったので勉強になりました。

次からはこれら4つの視点について簡単に説明します。

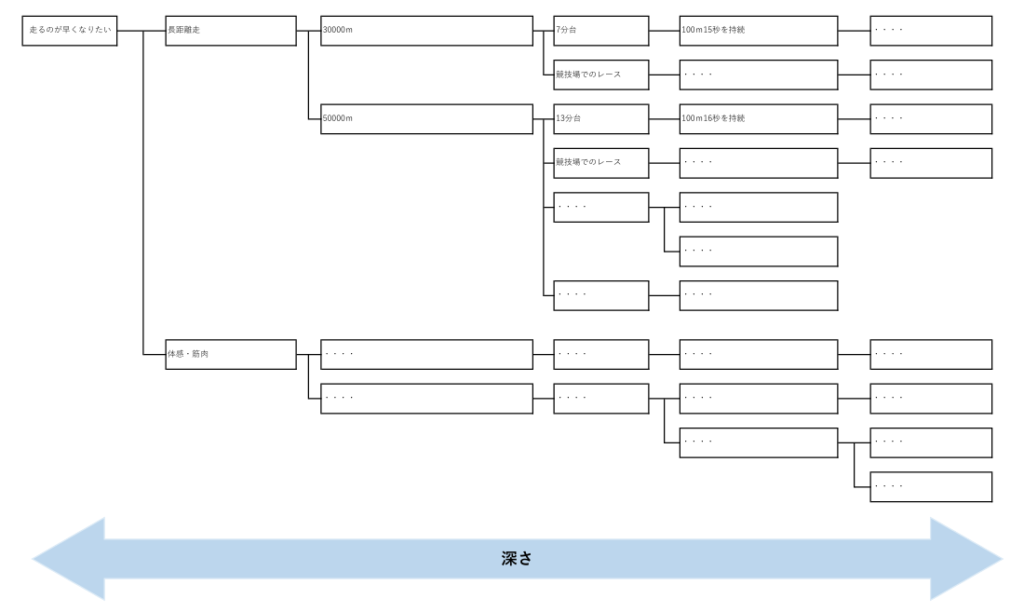

深さの視点

本書では、深さの視点について以下の記載があります。

深さの視点とは、原因や要因、方法を細かく具体的に掘り下げることです。

解像度を上げるP20

医者であれば熱があるという「病状」に対し、血液検査、便検査、問診、レントゲンなど多角度かつ詳細な検査を行い、コロナ・インフル、風邪などの「病因」を把握しようとします。

走るのが早くなりたいを例にすると、種目の中では長距離走で、長距離走でも様々な種目があるが、種目を特定し、その種目はどんな特徴があり、スピード・持久力はどれだけ必要なのか等、把握できている状態です。

走るのが早くなりたい人という「病状」に対し、例えば3000mを9分00秒で走りたい人が、全力で100mを走っても20秒かかる場合は、本来100mを18秒で持続して9分間走り続ける必要があるのに対し、根本的にスピードが足りていないことが「病因」として挙げられます。

💡深さがないと、何が根本的な病因であるか突き詰めることが出来ません。

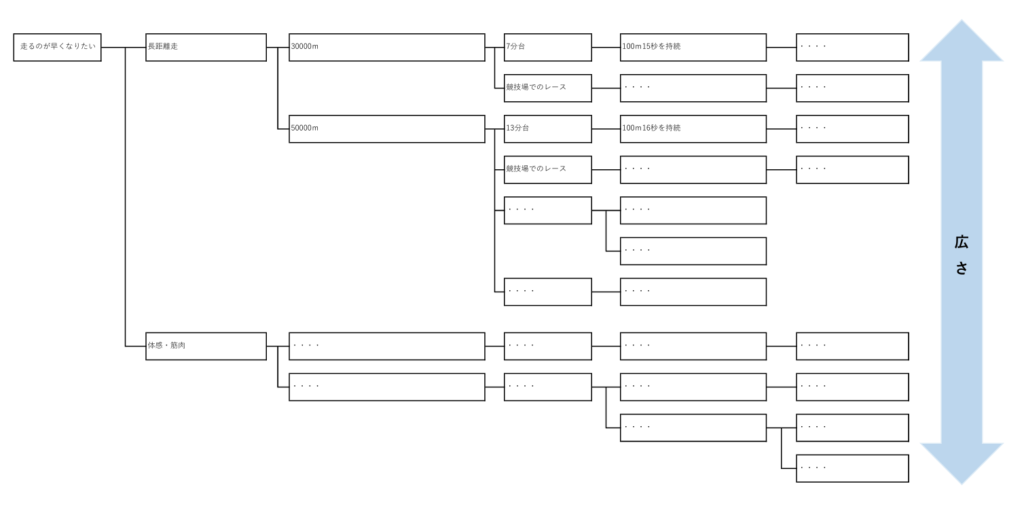

広さの視点

本書では、深さの視点について以下の記載があります。

広さの視点とは、考慮する原因や要因、アプローチの多様性を確保することです。

解像度を上げるP20

先ほどの走るのが早くなりたいの例で挙げると言えば、走るトレーニングだけでなく、筋トレ、食事、休息、体作りなど様々なアドバイスがあります。また走るトレーニングを補助するシューズの選び方など間接的に必要な要素を含んだ広い視点で検討することが必要です。

💡広い視点で検討することで、元々考えていた病因から別の病因に気づくことがあるのです。

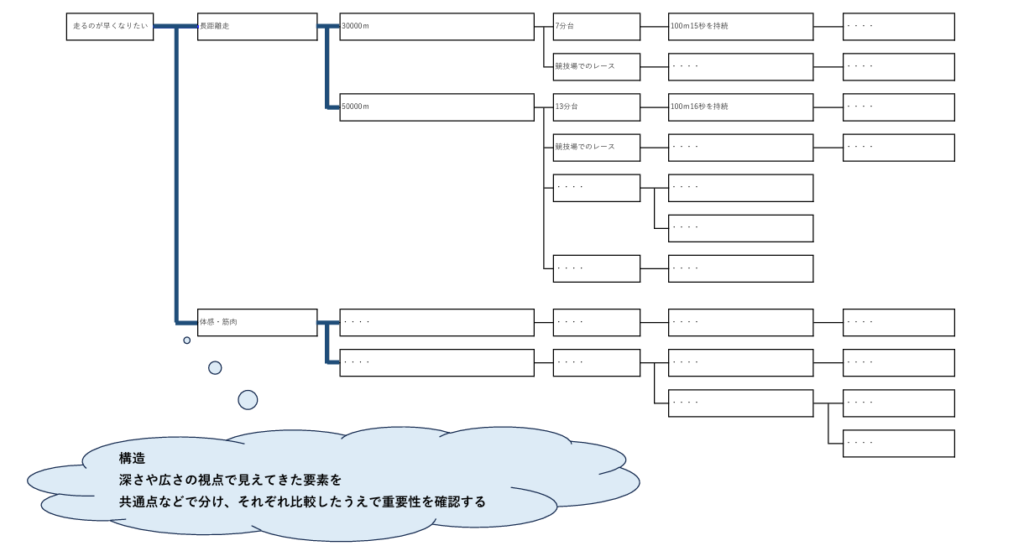

構造の視点

本書では、構造の視点について以下の記載があります。

構造の視点とは、「深さ」や「広さ」の視点で見えてきた要素を、意味のある形で分け、要素間の関係性やそれぞれの相対的な重要性を把握することです。

解像度を上げるP20

走るのが早くなる目的に対し、どんな要素が関係しているか(グループ分け)、そのつながりの強弱を把握し、関係性(数値化等)を行い、構造を把握します。

走るトレーニングで、闇雲に強度の高い練習を行っていてもケガの原因となり、高いコンディションでトレーニングが出来ないため、疲労を適切に抜く方法等の休息に関することと、疲労度に応じたトレーニングに関係性がありそうです。

疲労度が高い状況であれば、強度の高いトレーニングよりも、強度の低いトレーニングを提案するほうが良いこともあるでしょう。

状況や課題に応じて、共通点はどれで、どういった関係にあり、その中でも重要物はどれで、それはなぜなのかを導き出す必要があります。

構造の視点がなければ、様々な課題が見えてきたとして、どの課題を解決すれば大きな成果が挙げられるかが分からず、闇雲な対策となってしまいます。

課題同士が複数繋がりを持つ課題があれば、これは大きな価値を生む課題であると言えます。

💡このように構造の視点は、大きな価値を生む課題を抽出するために必要であり、初めに取り組む課題を探る手掛かりとなります。

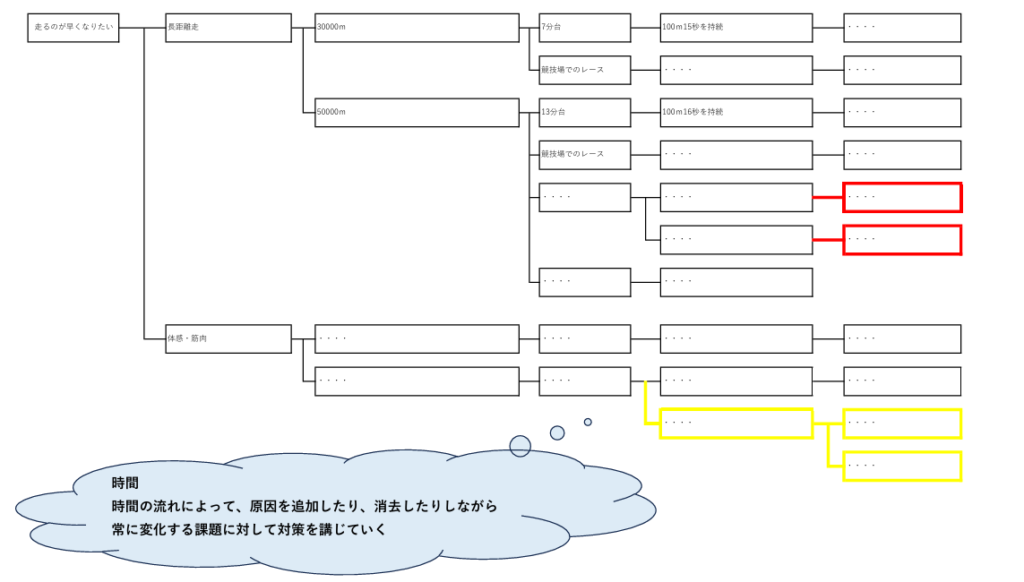

時間の視点

本書では、時間の視点について以下の記載があります。

時間の視点とは、経時変化や因果関係、物事のプロセスや流れを捉えることです。

解像度を上げるP21

走るのが早くなりたい人で、例えば3000mを9分00秒で走りたい人が、本気で走っても100m20秒かかる場合は、まずは100mが最低18秒で走れるようにスピードを鍛えていく必要があります。

100mが18秒で走れるようになったとしても、全力で9分間走り続けるのは不可能なため、次のステップとしては、さらにスピードをつけるトレーニングを行うと同時に、持久力を鍛えていく必要があります。

30分間ジョギングをした後、スピードのトレーニングを入れるなど、時間的な変化やプロセスを考えながらメニューを提案できるかは、時間軸を意識で来ているかによって関係してきます。

多くの課題は、時間とともに状況が変わり、それに応じて課題も変わっていきます。

💡このように、時間とともに状況が変化することで動き続ける課題を、時間軸で意識しながら、時には予測し対応することが、時間の視点で重要なことです。

解像度を上げる方法

解像度を構成する4つの視点「深さ」「広さ」「構造」「時間」について簡単に説明しましたが、

実際にこれら4つの視点を用いて課題の解像度を上げる方法、解決策の解像度を上げる方法が本書で記載しております。

内容が気になる方、解像度を上げたい方はぜひ本書を手に取ってみてください。

本書を読み終えた感想

本書は、面白かったです! これに尽きます。

本書は、内容紹介を行った4つの視点をもとに、解像度を上げる方法を紹介する本です。

専門用語もあり難しい部分もありましたが、基本的には、内容に対し事例を入れてくれているのでわかりやすくイメージしながら読むことが出来ました。

また、本書は思考に関する本ではなく、基本的に行動により解像度を上げる方法を紹介しており、誰でも実践できることが多く記載しております。

また一番の成果としては、仕事に生かせているということです。

私の業務で社員の困りごとを解決する仕事があります。

今までは、なんとなく資料を作成し提案をしていたと思いますが、これは根本的に課題を理解しておらず闇雲な対策だっと思います。

しかし本書と出会ったことで、現在は4つの視点を頭に入れて、課題の解像度を上げるところから仕事を取り組むようになりました。

なかなか上達はしませんが、型を意識して粘り強く行動していき、解像度を高めています。

本書に成長させて頂きました。出会て本当に良かったです。

最後に

最後まで読んでいただきありがとうございました。

本書を読むことで解像度を高めるための型を知り、解像度を高める方法が知れます。

ピントの合わない課題に対し、新たなレンズを取り付けることで、課題が明確になることを期待しております。

ぜひ読んで見てください。

amazonでの購入はこちらから

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44b5567b.08cc27cd.44b5567c.5b64d82e/?me_id=1213310&item_id=20788020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3181%2F9784862763181_1_6.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント